全球学术版图生变:清北挺进前20,11所中国高校跻身QS百强的背后

- 综合资讯

- 2025-06-19

- 156

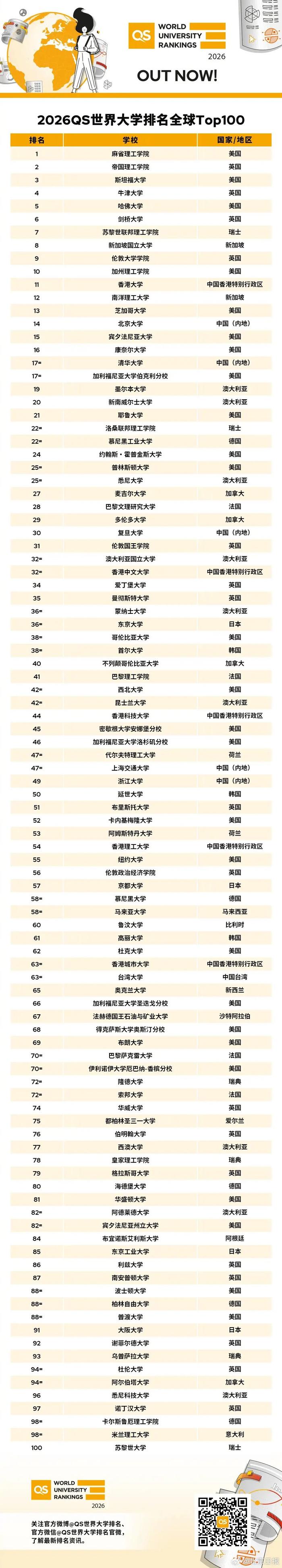

全球学术界的目光聚焦在伦敦。6月19日,QS教育集团发布2026年世界大学排名时,一份数据引发热议——亚洲高校数量首次以565所超越欧洲的487所,成为全球高等教育最集中的区域。而中国高校的强势表现成为这场变革的核心注脚:北京大学稳居全球第14位,清华大学攀升至第17位,与加州大学伯克利分校比肩而立。更令人瞩目的是,中国共有11所高校跻身全球百强,几乎占据亚洲顶尖学府的半壁江山。

麻省理工学院毫无悬念地连续14年蝉联榜首,帝国理工学院和斯坦福大学分列二、三位。但榜单深处涌动的变化更值得玩味:约45%的中国内地高校排名较去年提升,32所院校实现名次跃升。复旦大学位列第30,上海交通大学第47,浙江大学第49,形成稳固的学术方阵。南京大学则实现惊人跨越,从第145位飙升至103位,成为内地进步最显著的高校。

中国高校的崛起并非偶然。在苏州一所重点实验室里,李教授边调试仪器边感慨:“五年前我们申请国际项目常被质疑资质,现在欧美团队主动带着经费找上门合作。”数据佐证了他的感受——全球师均论文引用前100名中,24所来自中国内地,其中6所杀入全球前20。中国科学院大学甚至在6个学科H指数(科研影响力指标)斩获全球第一。这些数字背后是持续的战略投入:内地高校国际研究网络得分达51.7分,远超亚洲多数国家和地区,清华大学环境科学、北京大学语言学等学科已挺进全球前三。

校企融合的“中国模式”同样引人注目。清华大学与华为共建的智能计算实验室,三年孵化出17项专利技术;北京大学医学部联合药企研发的抗癌新药已进入临床三期。这种从实验室到生产线的快速转化能力,正在重塑国际学术评价体系的标准。一位参与QS调研的英国学者私下透露:“我们在评估中国大学时,不得不增加产学转化权重的考量。”更深层的变革在人才流动中显现。曾在美国任教15年的陈教授去年全职加盟清华,他的团队里有三位外籍博士后。“十年前回国主要靠情怀,现在这里能提供更好的设备和经费自主权。”这种转变直接反映在国际化指标上:中国顶尖高校的外籍教师比例年均增长8%,留学生质量也明显提升,工程类专业的欧美生源增加三成。

当然,争议与挑战并存。上海某高校研究生张敏在图书馆通宵赶论文时苦笑:“排名上去了,但我们的科研压力指数也在飙升。”部分学者则质疑过度追求国际指标可能导致本土问题研究边缘化。QS高级副总裁本·索特在伦敦发布会上坦言:“全球知识生产正呈现多极化趋势,但真正的学术领导力不仅体现在排名上,更在于解决人类共同课题的能力。”这份榜单或许预示着一个新时代的开启。当香港大学位列第11、新加坡国立大学守住第8的亚洲头把交椅,传统学术强国的垄断格局已被彻底打破。中国高校的进阶之路,正成为观察全球知识体系重构的最佳样本。正如未名湖畔一位老教授所言:“我们不再满足于做西方理论的验证场,而要成为新知的策源地。”这场静悄悄的学术革命,才刚刚拉开序幕。

本文由YuchiSong于2025-06-19发表在吾爱品聚,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pjw.521pj.cn/20255444.html

发表评论