表面停火背后,暗流涌动的中东困局

- 综合资讯

- 2025-06-25

- 1496

德黑兰时间6月24日凌晨4点,防空警报的尖啸划破夜空,伊朗向以色列发射的导弹拖着尾焰升空。与此同时,以色列战机正在轰炸德黑兰郊区的军事设施。这场交火发生在美国总统特朗普宣布“以伊达成全面停火”仅仅6小时后。硝烟弥漫中,所谓的停火协议沦为一场心照不宣的行为艺术。

**最后一刻的致命狂欢**停火生效前的窗口期成为双方宣泄火力的最后通道。伊朗在停火生效前一个多小时内连续发动三轮导弹袭击,向以色列境内发射至少14枚导弹。其中一枚击中贝尔谢巴的居民楼,造成4名平民死亡、20余人受伤。社交媒体流传的视频显示,被击中的建筑墙体坍塌,多辆汽车在烈焰中扭曲变形,救援人员在瓦砾中搜寻幸存者。

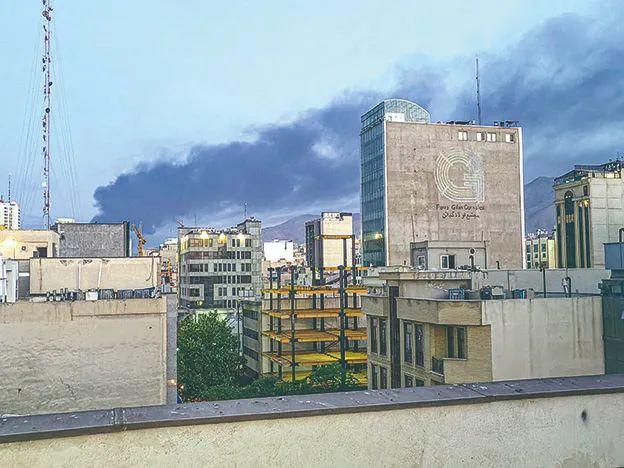

以色列的回击同样凌厉。其战机在停火前空袭德黑兰,精确打击伊朗西部导弹储存点和无人机基地,并暗杀了两名参与核计划的科学家及一名电力高官。伊朗媒体播放的画面中,德黑兰市郊腾起的浓烟遮蔽了晨光,防空导弹在空中划出杂乱的轨迹。这些袭击导致伊朗在12天的冲突中死亡人数达610人,远高于以色列公布的28人阵亡数据。**自说自话的“胜利宣言”**当停火时钟终于走到尽头,双方不约而同宣告胜利。以色列总理内塔尼亚胡站在总理府战情室内宣称:“我们已摧毁伊朗80%防空系统,其核设施十年内无法复原。”而几小时后,伊朗总统佩泽希齐扬出现在国家电视台,身后是巨幅国旗与导弹发射画面,他高调宣布:“敌人的阴谋已彻底失败,伊朗的导弹让以色列遭受重创!”这种自相矛盾的叙事延伸到停火机制的执行。以色列国防部长卡茨公开指控伊朗在停火生效后“持续发射导弹”,但伊朗武装部队总参谋部断然否认:“最近数小时未向以色列发射任何导弹。”这种各执一词的罗生门,暴露出所谓停火缺乏最基本的信任基础和核查机制。特朗普精心设计的“双12小时停火”方案沦为摆设。根据他在社交平台“真实社交”发布的流程:伊朗需率先停火12小时,随后以色列跟进停火12小时,24小时后战争正式结束。但现实是,协议生效后双方仍在互相指控违约,以色列军方明确表示部队保持“最高警戒状态”。**精心计算的战略喘息**表面剑拔弩张的背后,是双方迫不得已的战术休整。伊朗的导弹库存已消耗殆尽,西方情报评估显示其现有储备最多支撑3周高强度作战。以色列的“铁穹”防空系统同样捉襟见肘,拦截弹库存仅能维持10天左右。这种消耗战对经济基础薄弱的伊朗和人口有限的以色列都是不可承受之重。更深层的休整需求来自地缘博弈。以色列通过此轮打击,基本实现削弱伊朗核能力的目标。卫星图像显示,福尔多核设施的地下浓缩车间遭受结构性破坏,纳坦兹基地的离心机生产线几近瘫痪。而伊朗则保全了政权稳定,并通过战时转移的核材料保住了研发火种。特朗普的调解暗藏玄机。他在感谢伊朗通过秘密渠道通报袭击信息“避免美军伤亡”的同时,转头就在社交媒体抱怨:“两国都在利用停火前时间疯狂行动,尤其对以色列失望!”这种看似矛盾的态度折射出美国的中东战略调整——既要防止局势失控拖累自身,又要通过维持可控紧张强化对地区盟友的控制。**霍尔木兹海峡的沉默博弈**停火协议中最危险的伏笔涉及石油命脉。冲突高峰期,伊朗议会曾威胁封锁霍尔木兹海峡——这条承担全球20%石油消费量的黄金水道。但现实是封锁从未发生。6月24日,三艘伊朗油轮在革命卫队舰艇护航下正常通过海峡,向亚洲运送原油。这种克制源于经济生存逻辑。伊朗财政60%收入依赖石油出口,封锁海峡无异于经济自杀。更精妙的博弈体现在市场反应:布伦特原油在冲突高峰期逼近每桶75美元,停火消息传出后迅速回落至67美元。航运市场波动更为剧烈,超大型油轮(VLCC)中东航线运费单日暴涨50%,战争险费率飙升至船舶价值的0.5%。**脆弱平衡下的定时炸弹**停火后的德黑兰街头,民众在残破的建筑前悬挂横幅:“烈士鲜血不会白流”。而在特拉维夫,咖啡馆侍应生擦拭着窗框上的导弹碎片,低声抱怨“每十年就要经历一次”。这些平民的创伤记忆,被裹挟进地缘政治的无情齿轮中。表面平静下暗流涌动。以色列保留“对任何违约行为强力回击”的权利,伊朗革命卫队则誓言“时刻准备最后一滴血”。更严峻的是,核心矛盾丝毫未解:伊朗的核研发只是暂停而非终止,以色列的地区军事优势反而因本轮冲突强化。用中东问题学者的话说:“在威胁和恐惧中达成的停火,注定脆弱短暂。”当特朗普在“真实社交”发布停火生效的简短宣言时,德黑兰东北郊的雷达站正冒出滚滚浓烟。这一幕恰似当前停火的隐喻——电子地图上的停火分界线可以轻易划定,但弥合信任鸿沟需要穿越远比24小时更漫长的黑夜。

本文由ZengLei于2025-06-25发表在吾爱品聚,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pjw.521pj.cn/20255489.html

发表评论