副教授遇害四年未了的追问:救助断链与小区安保漏洞下的无妄之灾

- 综合资讯

- 2025-06-23

- 1180

四年前的那个秋日午后,王某平离家去注射疫苗前,还和妻子敖女士说了句话。他走出家门不到20米,在小区配电房旁停下解锁汽车时,几声沉闷的棍响突然打破了小区的宁静。这位51岁的中南财经政法大学金融学院副教授怎么也想不到,自己遥控钥匙的“滴滴”声,会被一个素不相识的精神病人幻听成“模仿鸟鸣”的挑衅——这个幻觉最终要了他的性命。

行凶者王某刚,一个从郑州辗转流浪到武汉的贵州籍男子。案发前一周,他因在郑州打工时身体不适决定返乡,却在火车站丢失身份证,命运从此滑向深渊。他向郑州救助站求助,工作人员为他购买了一张前往武昌的火车票,承诺“到站有人接”。然而2021年11月30日凌晨抵达武昌站后,站台上空无一人。随后他被移交给武昌警方,民警将他护送至救助站门前,却因非工作时间吃了闭门羹。这个处于偏执型分裂症发病期的男人,最终攥着防身用的木棍游荡进了湖北大学琴园小区。

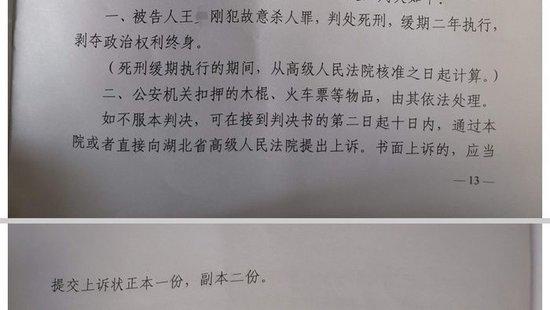

惨剧发生后,法医鉴定报告显示,王某平系被条形钝器反复击打头部致颅脑严重损伤死亡。而王某刚经湖北省人民医院法医司法鉴定所确认,作案时处于精神疾病发作期,仅具备限制刑事责任能力。这一纸鉴定,让2023年8月的刑事判决陷入两难:行凶手段残忍却因病理状态被判死缓。面对这个结果,痛失丈夫的敖女士没有抗诉:“我认了,法律对精神病人有它的考量。”但民事追责的道路,她决心走到底。

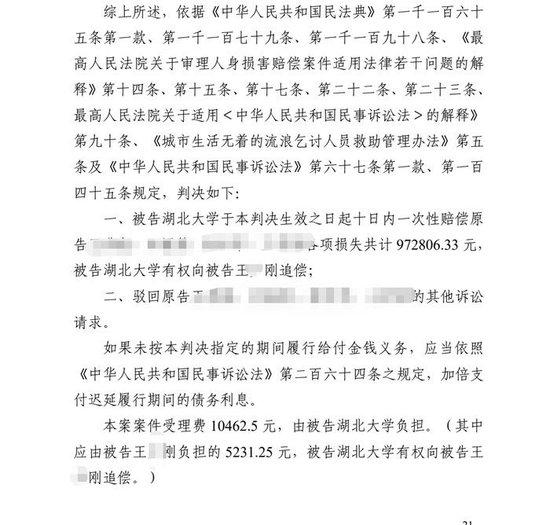

今年5月30日,武汉市武昌区法院一审判决掀起新波澜。法院认定湖北大学作为琴园小区实际管理方存在“严重监管漏洞”——凶手自由进出、长时间滞留却无人巡查,破损的监控形同虚设,这些疏失与凶案发生存在法律上的因果关系。校方需承担107万余元赔偿(扣除已付10万丧葬费)。而被敖女士同时起诉的郑州救助管理站和武昌警方,因“履职无过错”免于担责。

“我丈夫年富力强,学术生涯正值黄金期,赔偿金额根本不能体现他的人生价值。”敖女士摩挲着丈夫的遗照,声音哽咽。更让她难以接受的是责任主体的认定:“哪怕有一个部门愿意正视自己的疏忽,给我一句道歉...”此刻的她还不知道,被她指责“甩锅”的湖北大学,也因不服“补充责任”的认定提起了上诉。这场诉讼撕开了救助体系的隐秘裂痕。据民政部等多部门联合发布的《流浪乞讨人员救助管理服务质量提升专项行动通知》,流出地救助机构应建立返乡台账,流入地须书面反馈信息,实现无缝对接。但王某刚的轨迹显示:郑州救助站未将精神病史(据家属透露其曾有多次治疗记录)同步给武汉方面;武昌警方完成程序性移交后,未确保救助站实质接收;跨省协作机制在关键环节全面失灵。惨案发生四年后,敖女士的生活仍笼罩在阴影中。她指着家里两扇对开的房门:“那是他和儿子的书桌位置。现在孩子总把门掩着,问他为什么,他说看不见爸爸坐在那里了...”她的头发在丈夫遇害后一夜成霜,甚至出现短暂失忆;读大学的儿子则遭遇突发性斑秃。在司法程序缓慢推进的同时,她更期待此案能成为厘清公共责任的样本:“下一个流浪的精神病人会闯入谁家的小区?我们该让悲剧轮回多少次?”

本文由LinXinZou于2025-06-23发表在吾爱品聚,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pjw.521pj.cn/20255474.html

发表评论